Atmosphärische Störungen (2009 – 2012)

„Die knappen, spontan formulierten und überaus dynamischen Bildszenen, die sich meist auf eine einzelne Figur beschränken, erinnern in ihrer Prägnanz und ihrer pointierten Komik an Cartoons, referieren jedoch auf Bedingungen der Malerei, indem sie den Malvorgang selbst zum Anlass des figürlichen Bildgeschehens machen. Gestische Farbspuren, während des Malens entstandene Zufallsprodukte, die hier eine neue Verwendung finden, initiieren skurrile Bildgeschichten, in denen Figuren auf die malerische Geste reagieren und das informelle Farbgeschehen gegenständlich umdeuten. Die Kleinheit der Figuren in Relation zu der vermeintlichen Wichtigkeit ihrer Aufgabe, der absurde Bedeutungsmaßstab von menschlicher Figur und malerischer Geste, an der sie sich abmüht, konterkarieren jede Sinnhaftigkeit.“

Nicole Nix-Hauck – Zu den neuen Arbeiten Gabriele Langendorfs

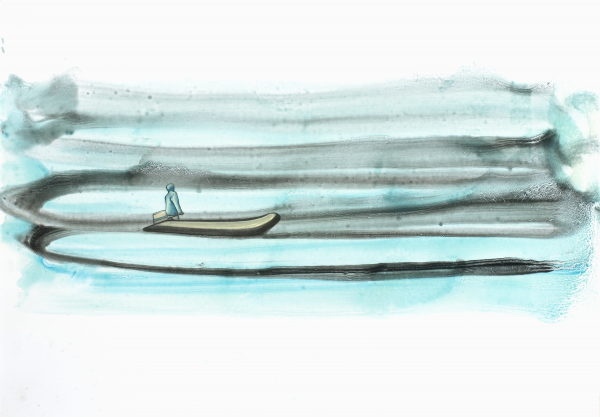

Gabriele Langendorf beschäftigt sich in ihrem malerischen und zeichnerischen Werk seit vielen Jahren mit Räumen im weitesten Sinne. Ihre seriell konzipierten Bildfolgen setzen Bestimmungs- und Wahrnehmungskategorien von »Innen« und »Außen« mit der Dualität von Zivilisation und Natur auf subtile Weise miteinander in Beziehung. Physikalisch determinierte Räume und Lebensräume, geschlossene und offene Räume, architektonische und Landschaftsräume wurden so zum Gegenstand motivisch gebundener Werkgruppen: Hochhausfassaden, Hotelzimmer und private Schlafzimmer, Fensterblicke vom Raum in die Natur und vom Schiff hinaus auf das Meer, in die Umgebung. Und immer wieder Bilder von Schiffen in weitläufigen Wasserlandschaften – mobile, vielfältig nutzbare »Räume«, doch auch viel mehr als das: Projektionsflächen unzähliger Assoziationen, Sinnbilder, Sehnsuchtsbilder.

In den Arbeiten von Gabriele Langendorf geht es um Räume, Orte und um deren Wechsel, um das Unterwegssein, das Er-Fahren von Topographie. Es geht damit um etwas, das ganz wesentlich den Menschen und sein Verhältnis zur Welt betrifft. Doch die menschliche Figur trat im OEuvre Gabriele Langendorfs bis vor wenigen Jahren nicht in Erscheinung. Die Auseinandersetzung mit Natur und den Lebens- und Wahrnehmungsräumen des Menschen wurde, der ursprünglich streng konzeptionellen Ausrichtung im Gegenständlichen folgend, ohne den Protagonisten geführt. Seit etwa 2003 lässt sich jedoch eine deutliche thematische Erweiterung und stilistische Neuorientierung im Werk der Künstlerin konstatieren. Es beginnt, sich breiter aufzufächern; Arbeiten auf Papier in unterschiedlichen Techniken gewinnen Raum als eigenständiges Medium und zur Erprobung neuer figurativer Bildlösungen. Die großformatigen Leinwandarbeiten sind von dieser Entwicklung nicht unbeeinflusst geblieben, sondern haben sich längst vom eng abgesteckten Motivkreis und den formalen Bindungen der Serie gelöst und beanspruchen Geltung als autonome Einzelwerke. War in den frühen Landschaftsszenen und Schiffsbildern die Abwesenheit des Menschen nicht mehr und nicht weniger als ein gegebenes Faktum, so gibt sie nun Anlass zur differenzierten Bildbefragung.

Exemplarisch hierfür steht die Arbeit Brücke 1 aus dem Jahre 2005. Die im Hintergrund einer offenen, geometrischen Brückenkonstruktion im Nebel liegende Insel ist an Arnold Boecklins berühmte Toteninsel angelehnt, die zwischen 1880 und 1886 in fünf Fassungen entstand. Von dem abgeschiedenen, geheimnisvollen Ort im unbeweglichen, spiegelglatten Wasser geht eine melancholische, ja fast mystische Stimmung aus. Während bei Boecklin die angedeutete Bebauung mit in die Felsen eingelassenen Grabkammern auf das Reich des Todes verweist, das aus der Zeit herausgehoben scheint, deuten die Spuren der Zivilisation im Bilde Gabriele Langendorfs auf profane, dennoch nicht erschließbare Zusammenhänge. So ist der Betrachter unweigerlich geneigt, die gegenständlichen Versatzstücke, gleichsam stellvertretend für die nicht anwesenden Menschen, als Hinweise auf ein Geschehen zu interpretieren. Sind das Schlauchboot und das hinter den Felsen halb versteckte Zelt Hinweise auf Camper? Oder passieren hier andere, geheimnisvollere Dinge? Boot, Zelt und die nicht begehbare Brücke, die sich über die gesamte Szenerie spannt, nicht aber zur Insel führt, erscheinen im bildlichen Kontext als rätselhafte Elemente, ja als Störfaktoren, die die ursprünglich angelegte romantische Stimmung konterkarieren.

Oft spielt Gabriele Langendorf in ihren Landschafts- und Schiffsbildern mit den Grenzen und den Übergängen zwischen zwei Zuständen, mit denen verschiedene Assoziationen und emotionale Gestimmtheiten verbunden sind. Alles ist ruhig in diesen Bildern, die eigentlich von der Bewegung handeln, vom Sich- Fortbewegen zu Wasser und zu Lande, mit verschiedenen Vehikeln, mit Schiffen meistens, aber auch mit Wohnmobilen, mit Autos. Alles steht still – und alles kann jederzeit umschlagen. Nur der Punkt, wann dies geschieht, ist ungewiss. Es ist eine Ruhe in den Bildern, die beunruhigt. Sie liegt über der düsteren Insel mit den schemenhaft aus blass-blauer Dämmerung aufragenden Baumsilhouetten, über dem nebelverhangenen Riesenfrachter, der verhalten im durchscheinenden Sonnenlicht leuchtet und dessen Rumpf in roten Rostbächen zu zerfließen scheint, oder über der unheilvoll-schönen Szenerie des Petroltankers, dessen irreale Beleuchtung sich im grünlich-fahlen Licht seiner dunstigen, wie kontaminiert erscheinenden Umgebung fast gespenstisch aushebt. Es ist dieselbe Ruhe, die über dem verlassenen Frachtschiff liegt, das im rotbraunen, von silbrig schimmernden Öllachen durchzogenen Schlick seinem Verfall entgegensieht, und die die surreal anmutende Atmosphäre abendlicher Landstraßen erfüllt, auf denen kein Verkehr herrscht, wo nur die Umrisse eines einsamen Campingwagens neben denen einer wartenden Frauengestalt am regennassen Straßenrand auftauchen, oder ein liegen gebliebener, vielleicht von den Insassen verlassener Sportwagen die Fahrbahn versperrt.

Wie für Arnold Boecklin, der sich auf die Frage nach der Bedeutung seiner Toteninsel, die implizierte Behauptung vorausnehmend, ausdrücklich dagegen verwahrte, »Bilderrätsel« zu malen, so gilt auch für Gabriele Langendorf, dass sie ihre Bilder nicht als Rätsel im anekdotischen Sinne anlegt. Doch die Rätselhaftigkeit ist durchaus intendiert, ja sie eignet diesen Bildern wesenhaft an. Nicht das, was in ihnen geschieht, ist das Rätsel, sondern das, was nicht geschieht. Geschichten, die unerzählt bleiben inmitten landschaftlicher Leerräume und weiter Wasserflächen, Geschichten, die vielleicht gar nicht existieren, vermuten wir sie doch nur hinter den Dingen, die auf die Abwesenheit des Menschen verweisen und gerade darum ein irritierendes Moment darstellen, welches das Idyll fragwürdig werden lässt.

Gabriele Langendorfs atmosphärisch aufgeladene, durch farbige Lichtstimmungen oft ins Überwirkliche gerückte Szenerien erinnern vielfach an Landschaftsdarstellungen und Seestücke, wie sie in der Romantik durch Caspar David Friedrich oder William Turner, teilweise auch schon in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, etwa bei Jan van Goyen oder Aelbert Cuyp, formuliert wurden. Die Auffassung von Landschaft als Metapher und Ausdrucksträger subjektiver Empfindung berührt sich eng mit den kunsthistorischen Vorbildern, wird jedoch bereits im Moment ihrer bildlichen Manifestation durch subtile Störungen unterwandert. Das Idyll ist trügerisch, der romantische Sehnsuchtsort unsicheres Terrain. Ein bedrohter Ort – ein Ort der Bedrohung?

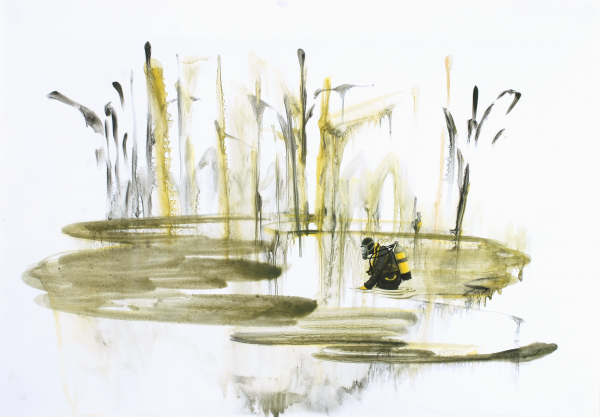

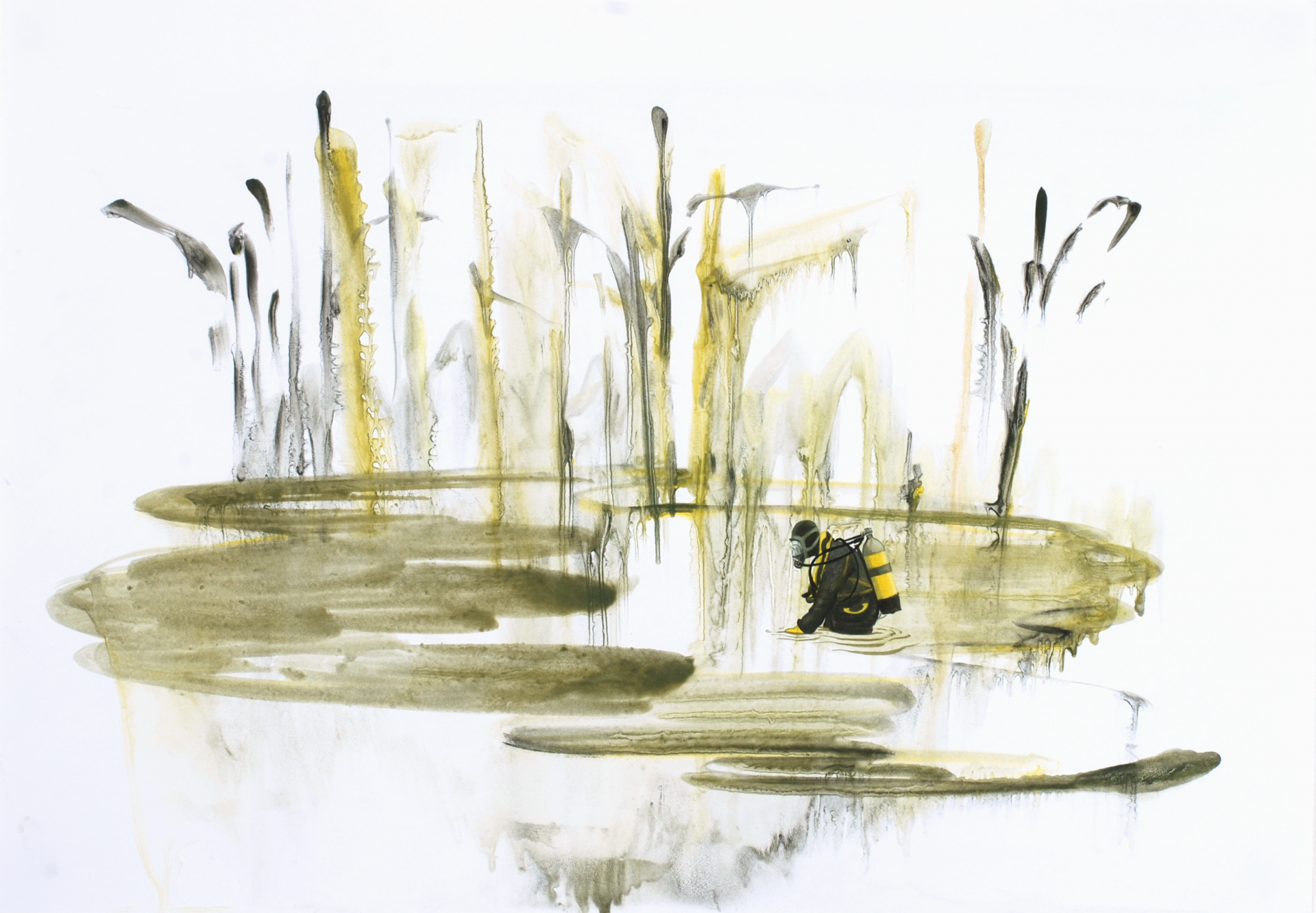

Die Störung beginnt bei der Malweise. Auch hinsichtlich der künstlerischen Technik führt Gabriele Langendorf in ihren Bildern immer wieder absichtsvoll Brüche herbei. Malerische, Licht modellierende Partien wechseln mit glatten Farbaufträgen ohne erkennbaren Duktus, dann wieder mit gestischfreien Strukturen oder mit Zufallsergebnissen, wie ausgedehnte Fließspuren oder schimmelartige Trocknungsspuren der Farbe, die bisweilen auch Anlass für gegenständliche Bildentscheidungen werden. Die Erscheinungsweise der Bildgegenstände wird auf diese Weise oft merkwürdig ambivalent, da die Zufallsstrukturen die Stofflichkeit des Wassers oder die Faktur rostig-maroder Oberflächen wirklichkeitsnah zu »imitieren« scheinen, der sichtbar gemachte Malprozess die illusionistische Wirkung aber zugleich wieder aufhebt. Materialität und Form, Bildfläche und virtueller Raum befinden sich in einem permanenten Spannungsverhältnis. Häufig kombiniert Gabriele Langendorf malerische mit zeichnerischen Elementen, die Raumlinien, Bäume, einzelne Gegenstände und – neuerdings – auch Figuren andeuten. Langsam, sehr langsam findet die menschliche Gestalt wieder Eingang in Langendorfs Malerei. Nur zögernd und noch schemenhaft nähern sich die Figuren den Bildwelten, erproben ihr neues Wirkungsfeld in den großen Leinwandarbeiten bislang kaum wahrnehmbar als Silhouette am Straßenrand oder als weit entfernt in einer überfluteten Nebellandschaft schwimmende Taucher. Als Wegbereiter und Vorboten hat die Künstlerin ihnen die Figuren vorausgeschickt, die in den letzten Jahren ihre Arbeiten auf Papier bevölkern. Bereits seit 2003 entstehen Bleistiftzeichnungen und Ölkreidearbeiten, die sich mit der Figuration befassen und mit denen nicht nur ein neues Sujet in Langendorfs Werk Raum greift, sondern sich auch ein Moment der Ironie manifestiert, eine neue Form von bildnerischem Witz, die in der jüngsten Werkgruppe mit dem programmatischen Titel Atmosphärische Störungen lakonisch auf den Punkt gebracht wird.

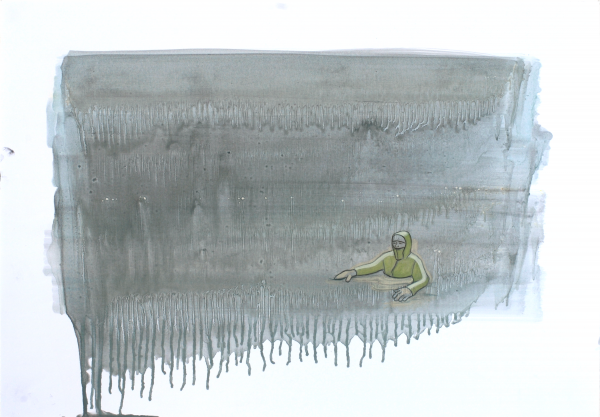

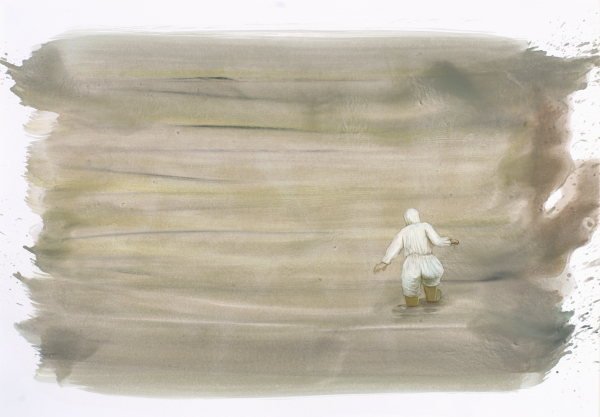

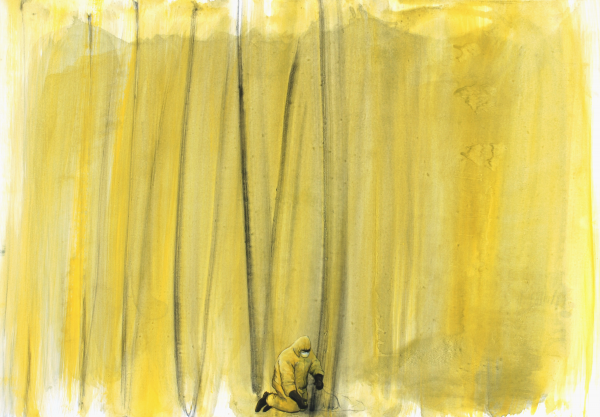

Die Figuren sind für ihren Auftritt gerüstet. In gelbes Ölzeug gehüllt und mit Fernglas ausgestattet, erscheinen sie in der Serie Dunststücke auf der Bildfläche, umgeben von dichtem Nebel, der sich in kaltfarbigen, milchigen Kreideschichten wie ein atmosphärisches Medium über die Darstellung legt und nichts von der Umgebung sichtbar werden lässt. Suchend, Ausschau haltend, etwas unschlüssig und etwas ratlos warten sie auf das, was geschieht. Vielleicht auf besseres Wetter, wie Touristen am Nordseestrand. Vielleicht auch auf ihren Einsatz oder auf das, was die Künstlerin künftig mit ihnen vorhat. Fast will es scheinen, als versinnbildliche sich in den Figuren der Dunststücke die Rückkehr der Figur in die Malerei Gabriele Langendorfs. Ihre Begegnung mit der Natur in diesen Bildwelten muss erst Konturen gewinnen, erfordert Stehvermögen, Weitblick und ganz offensichtlich besondere Vorsicht, denn sie ist nur in Schutzkleidung möglich.

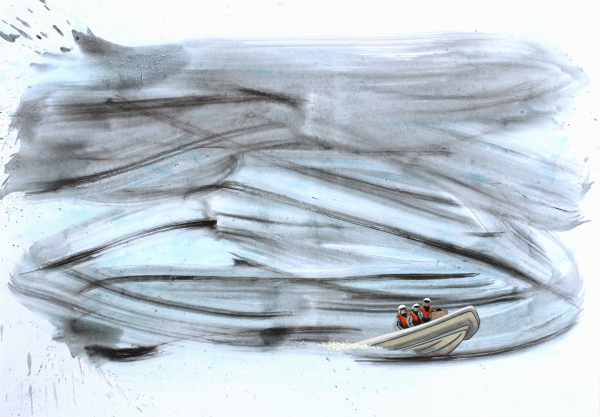

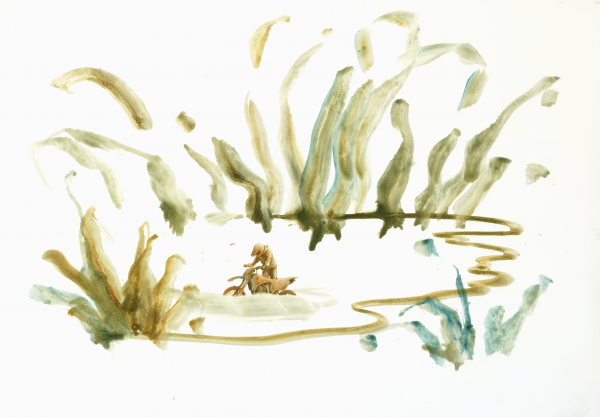

Als riskantes Unterfangen stellt sich die Begegnung mit der Natur in einer Gruppe vielfiguriger Landschaftsszenen dar, in denen sich die Welt von Freiheit und Abenteuer im Miniaturformat präsentiert. Pausen nennt Gabriele Langendorf nicht ohne Hintersinn diese Zeichnungen, deren Motive sie aus Reisekatalogen auf Transparentpapier kopiert, um sie zu neuen Konstellationen in neuer Umgebung zu montieren. Diese Methode des Zugreifens auf fremdes Material und seiner unmittelbaren Verwertung lässt einen spielerischen Umgang mit den Bildmotiven zu und trägt in vielen Darstellungen zu einer Erweiterung der erzählerischen Spannbreite bei. Denn das Bildreservoir, aus dem sie sich bedient, ist nahezu unerschöpflich, zugleich aber auch sehr viel beliebiger als eigene Fotovorlagen oder Skizzen. Menschen auf Abenteuerurlaub, bei erlebnisorientierten Outdoor- Aktivitäten, ausgerüstet mit Trekking-Utensilien, Neoprenanzügen und Schwimmwesten, die in Booten, mitunter auch wandernd Landschaftsräume fernab der Zivilisation erkunden, werden hier gleichzeitig zu Akteuren und zur Staffage einer Szenerie, die ebenso gut unter anderen Vorzeichen interpretiert werden kann: nicht als simulierte Gefahr bei touristischen Naturexpeditionen, sondern als reale, existenzielle Bedrohung. Beide Lesarten werden ununterscheidbar. Der kleine Maßstab, der nicht nur die Erkennbarkeit der in sich stark verdichteten Zeichnungen erschwert, sondern die gesamte Thematik ironisch untergräbt, tut sein Übriges, um alle Deutungen offen und die Verwirrung konstant zu halten.

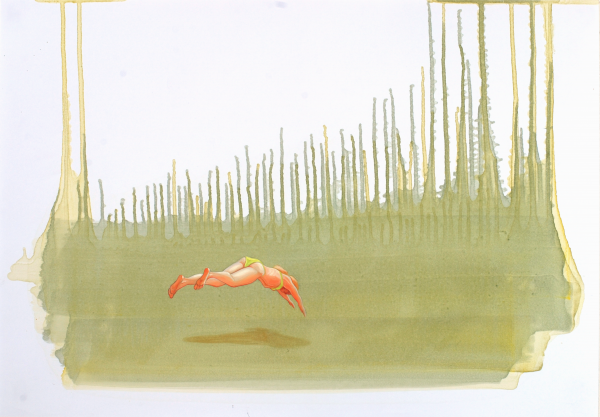

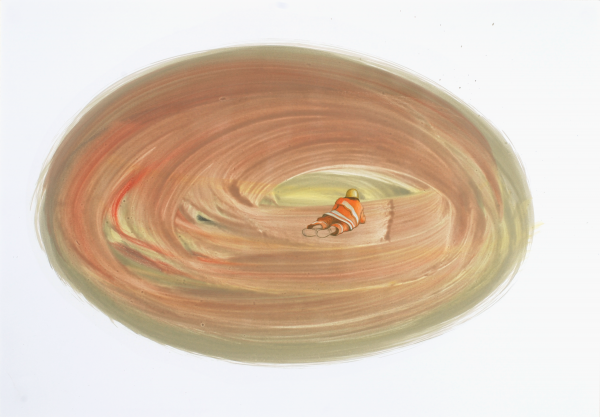

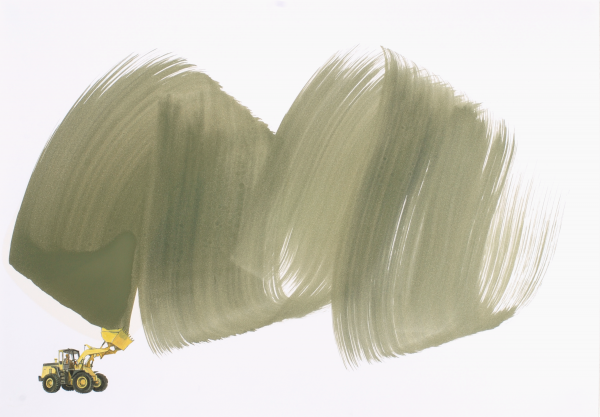

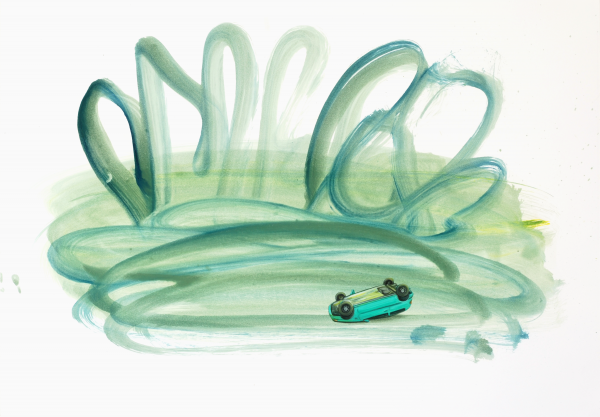

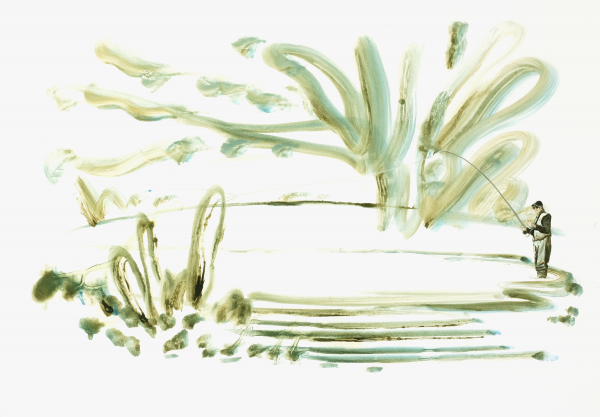

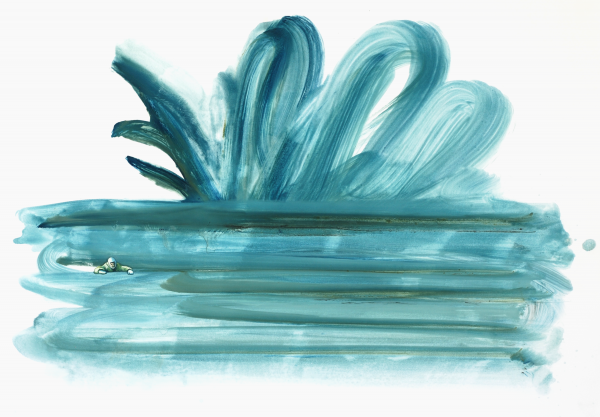

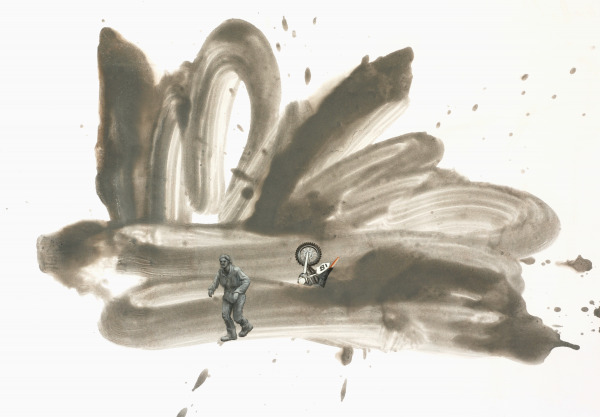

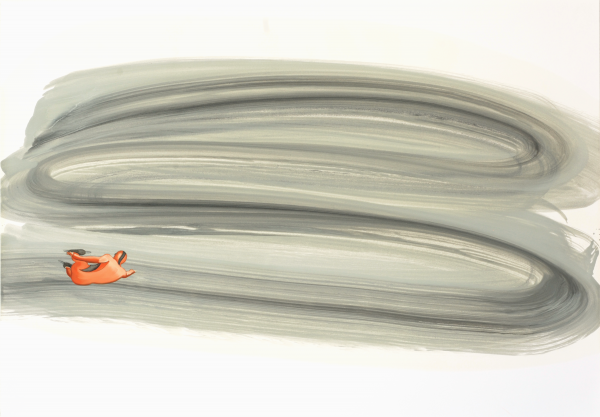

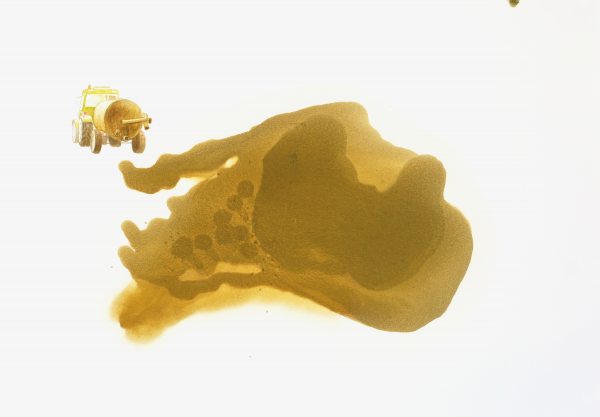

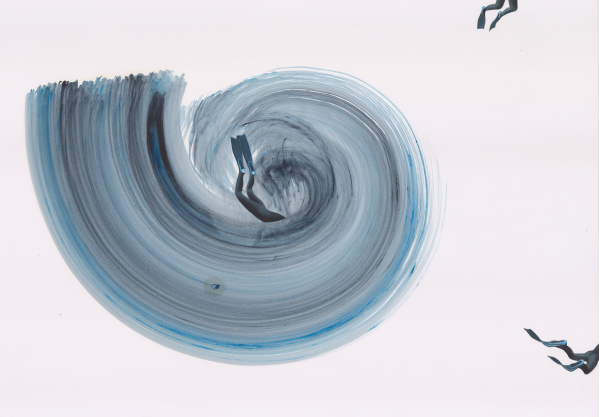

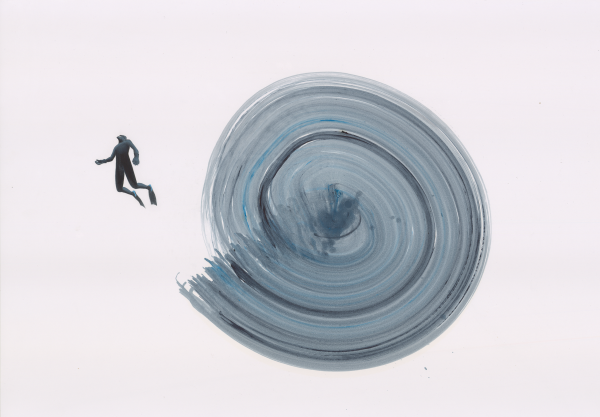

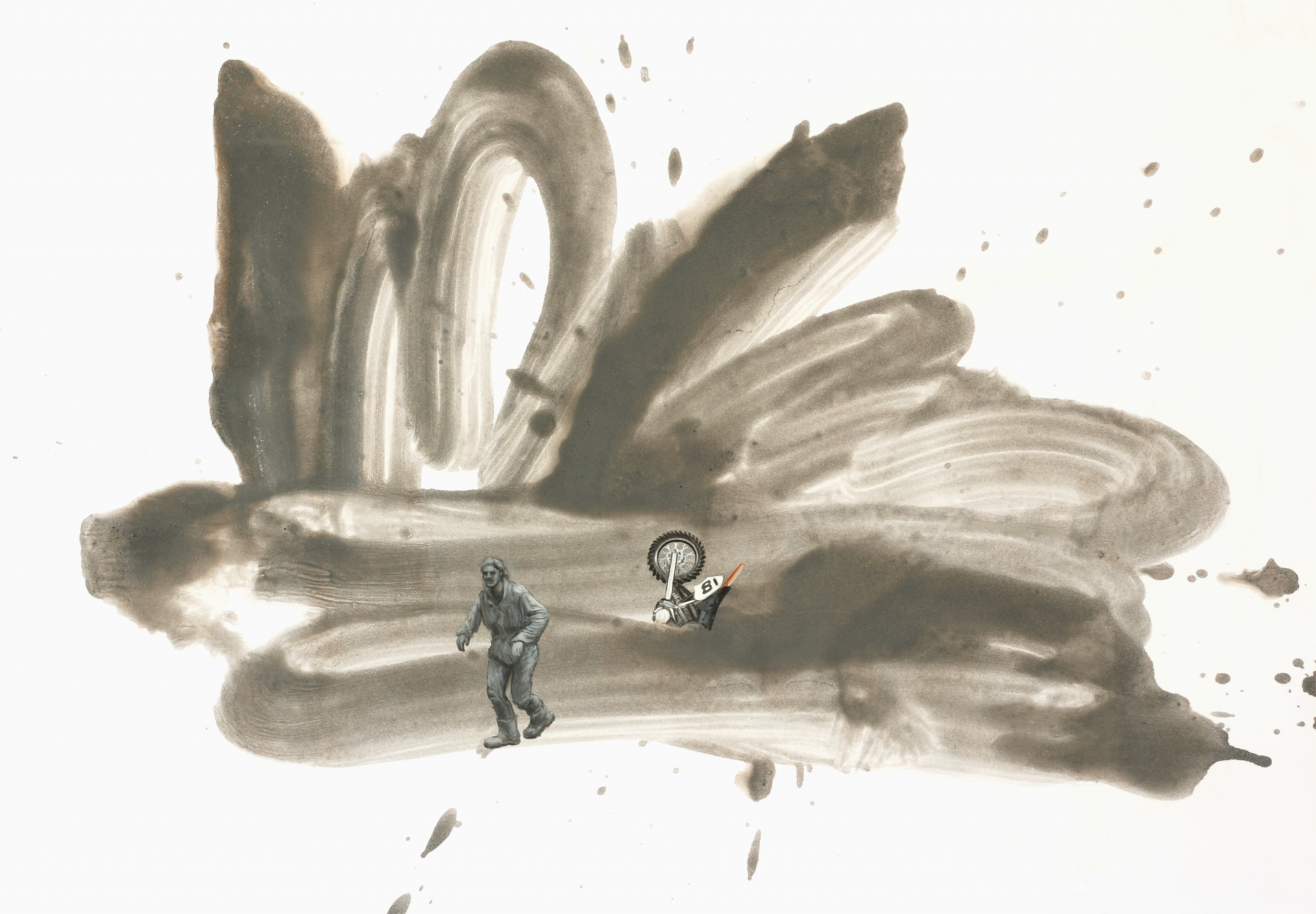

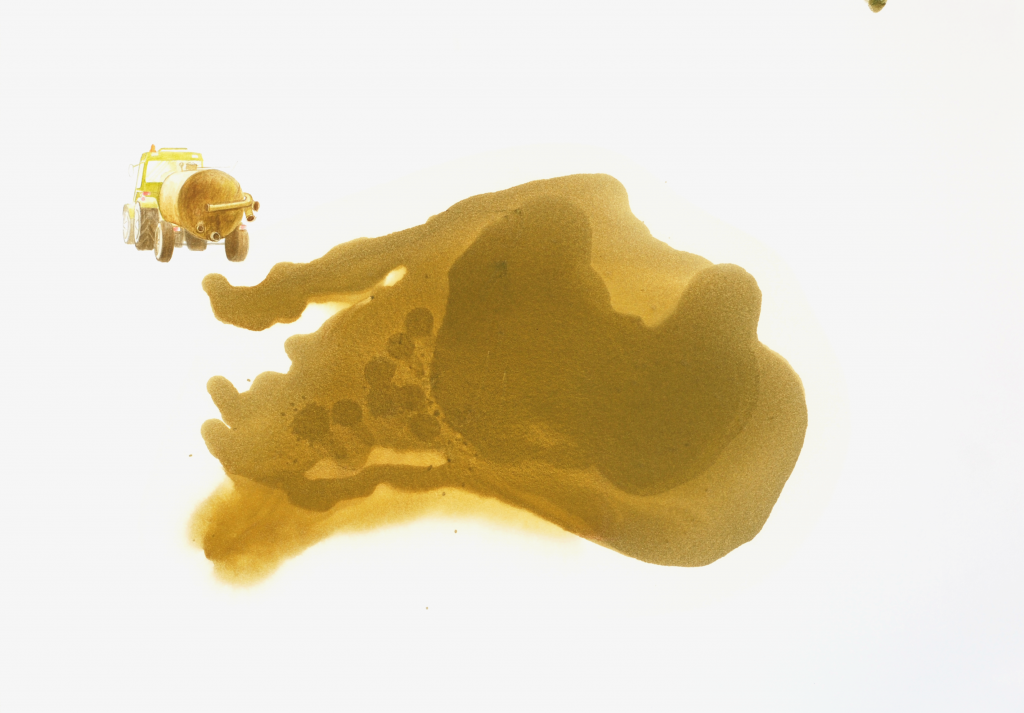

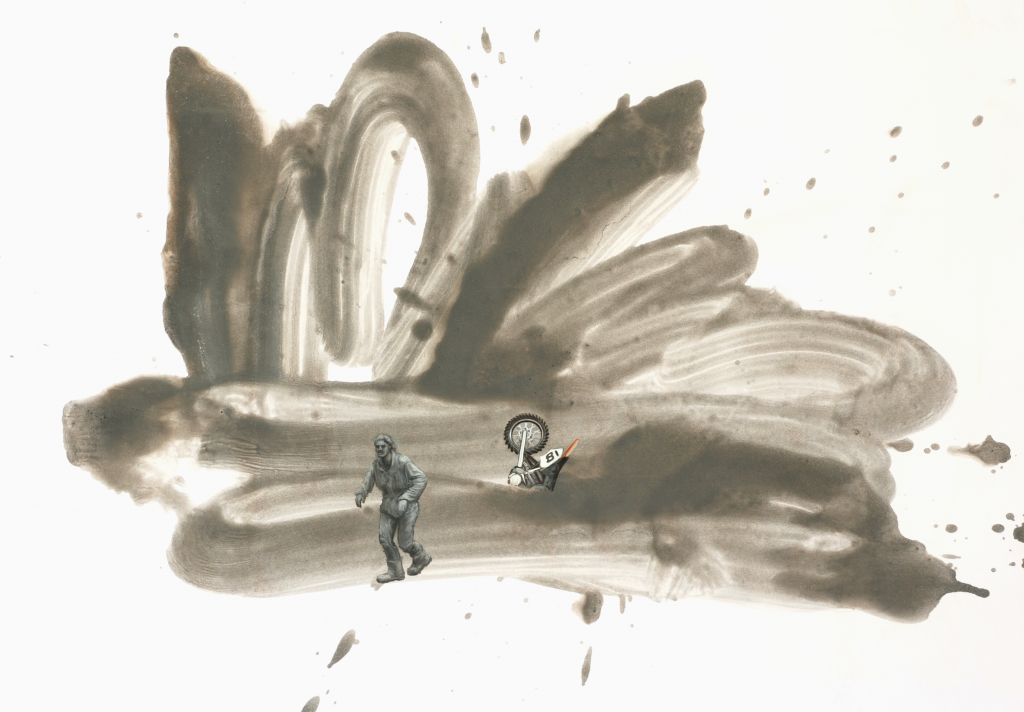

Die ironische Brechung durch das kleine Format ist auch bei den seit 2009 entstandenen Arbeiten der Serie Atmosphärische Störungen charakteristisches Stilmittel, doch resultiert sie hier aus dem proportionalen Missverhältnis zwischen der Figur und der ihr zugeordneten Tätigkeit. Die knappen, spontan formulierten und überaus dynamischen Bildszenen, die sich meist auf eine einzelne Figur beschränken, erinnern in ihrer Prägnanz und ihrer pointierten Komik an Cartoons, referieren jedoch auf Bedingungen der Malerei, indem sie den Malvorgang selbst zum Anlass des figürlichen Bildgeschehens machen. Gestische Farbspuren, während des Malens entstandene Zufallsprodukte, die hier eine neue Verwendung finden, initiieren skurrile Bildgeschichten, in denen Figuren auf die malerische Geste reagieren und das informelle Farbgeschehen gegenständlich umdeuten: Eine Gestalt im Taucheranzug stürzt sich in eine wellenförmige Pinselspur, Arbeiter mit Helm und Anglerhosen ziehen einen Absaugschlauch aus blau-grauen Farbschlieren, eine Figur im Overall mit Handschuhen und Mundschutz hantiert an einem streifenförmigen Muster und ein Feuerwehrmann im roten Signalanzug robbt bäuchlings durch ein Farbloch. Stets sind die Figuren in Schutzkleidung bei rätselhaften technischen Verrichtungen zu sehen, die auf Arbeits- und Noteinsätze bei »Störfällen« hindeuten: bei Natur- und Umweltkatastrophen, Wetterschäden und Unfällen oder beim missglückten Versuch, sportliche Herausforderungen mit hohem Gefahrenpotential zu bewältigen. Die Kleinheit der Figuren in Relation zu der vermeintlichen Wichtigkeit ihrer Aufgabe, der absurde Bedeutungsmaßstab von menschlicher Figur und malerischer Geste, an der sie sich abmüht, konterkarieren jede Sinnhaftigkeit.

Durch die Hintertür der Ironie wird die Figur in die ehemals menschenleeren Bildwelten Gabriele Langendorfs eingeschleust. Sie eröffnet vielschichtige Sinnbezüge und neue Möglichkeiten der bildnerischen Auseinandersetzung mit dem komplexen Verhältnis von Zivilisation und Natur. Die Figur erscheint – auch da, wo explizit ihre Abwesenheit thematisiert wird – als Metapher existenzieller menschlicher Grunderfahrungen, indem sie Abgrenzungen und Verbindungen von Innen- und Außenraum wahrnehmbar macht. In den Arbeiten der Jahre 2003 bis 2010 ist Gabriele Langendorf eine überzeugende Neuinterpretation des traditionellen Landschaftsthemas gelungen, das sie mit der aktuellen Zeitproblematik und den drängenden Fragestellungen um die Bedrohung von Natur und Umwelt, Landschafts- und Lebensräumen, und um die Beherrschbarkeit von Technik beziehungsreich verknüpft. Die subtil eingesetzte Ironie schafft Distanz – zur Tradition der Landschaftsmalerei und der Figuration wie auch zum Ernst der Thematik. Die »Störungen« in den Arbeiten von Gabriele Langendorf werden so zum Vehikel für Bedeutung.

Christoph Borowiak und Gabriele Langendorf – Gespräch unter Kiwis

Gabriele Langendorf hat mich nach Saarbrücken eingeladen, um über ihre neuesten Arbeiten zu reden. Ein kollegiales Gespräch ist für uns nicht ungewöhnlich. Seit Jahren schätzen wir den gegenseitigen Austausch. Zur Eröffnung in einer Frankfurter Galerie hatten wir damit begonnen und seitdem keine Gelegenheit ungenutzt gelassen, ausgedehnte Gespräche über Kunst und die Welt zu führen. Ungewöhnlich nur, dass heute ein Tonband aufzeichnet, was wir über ihre jüngsten Zeichnungen und Ölmalereien sagen, nachdem wir uns eine Auswahl davon eingehend angeschaut haben. Im Garten hinterm Haus vibriert die Mittagshitze. Wir sitzen im Schatten eines üppigen Blätterwerks, das zudem voller Früchte hängt. Kiwis hätte ich hier allerdings nicht erwartet, schon gar nicht in dieser Menge …

Christoph Borowiak: … und wo wir hier sitzen: Kannst Du schon abschätzen, wie viel Marmelade das wohl geben wird?

Gabriele Langendorf: Also letztes Jahr hatten wir viel – sicher 60 bis 70 Gläser Kiwi-Marmelade.

Apropos: Hast Du schon mal mit Marmelade gemalt?

Nein noch nie. Du?

Mit Schokolade habe ich schon gezeichnet, ist aber lange her.

Mit Schokolade! Nein, das ist nichts für mich, ich will was für die Ewigkeit schaffen. (Lachen)

Ja, der alte Künstlertraum: Unsterblich für immer.

Aber sicher doch! (Lachen)

Eine Serie neuer Arbeiten hast Du »Atmosphärische Störungen« genannt. Das klingt im Vergleich zu dem, was dahinter steckt, geradezu harmlos.

Ja, das macht meine Bilder aus, dass sie auf den ersten Blick harmlos daherkommen, in ihnen aber etwas anderes subtil mitschwingt. Das kann durchaus subversiven Charakter haben. Vielleicht drückt sich auf diese Art mein allgemeines Unbehagen aus, vielleicht eigene Ängste: Da ist was nicht von Dauer … ist zerbrechlich.

Schwingt für Dich eher die aus Erfahrung gespeiste »Gewissheit« mit, wie zerbrechlich etwas sein kann oder argwöhnst Du z.B. beim Anblick einer »schönen« Landschaft einen doppelten Boden?

Sowohl als auch, ich kann durchaus einen Sonnenunterganggenießen, obwohl ich weiß, dass die Sonnenuntergänge in Gegenden mit hoher Luftverschmutzung besonders schön sind.

Gemeint ist also die latente Ambivalenz widerstreitender Empfindungen und Gedanken, z.B. beim Anblick einer »schönen« Landschaft?

Genau, oder anders ausgedrückt: das Motiv, z.B. eine Überflutung, kann für mich als Malerin visuell sehr reizvoll und herausfordernd sein, obwohl Überschwemmungen großen Schaden anrichten, wie erst kürzlich in Pakistan geschehen. Dennoch: Überflutete Landschaften können sehr schön sein.

Wasser scheint eine besondere Bedeutung für Dich zu haben, denn es nimmt in Deinem Werk einen breiten Raum ein.

Wasser in verschiedensten Erscheinungsweisen konnte ich ausgiebig beobachten, ich bin am Rhein aufgewachsen, und natürlichwährend der vielen Schiffsreisen in den 90er Jahren. Es sieht immer wieder anders aus und es hat mich bis heute interessiert, malerische Strukturen für die Darstellung von Wasser zu finden.

Gerade weil Wasser in seiner Erscheinungsform sehr flüchtig ist und du es nie richtig fassen kannst, ist es außerordentlich schwierig zu malen. Die besten Bilder von Wasser sind doch diejenigen, die es schaffen, die Tiefe unter der Oberfläche anzudeuten.

Die Bilder von den Schiffsreisen sind mir aus zwei Gründen noch sehr präsent: Zum einen sprachen wir seinerzeit ausführlich über diese »Reisedokumente«. Zum anderen beeindruckte mich, wie hartnäckig Du nach gültigen malerischen Formulierungen für das Phänomen der Wasseroberfläche gesucht und wie variantenreich Du mit der Farbe auf die Erscheinungsvielfalt reagiert hattest. Dagegen scheint mir heute eine stark verdichtete, verinnerlichte Auffassung von Wasser spürbar.

Das könnte man so beschreiben. Das liegt natürlich auch daran, dass ich in den jüngeren Malereien die Ölfarbe lasierend verwendet habe. Der fließende und wenig kontrollierbare Umgang damit korrespondiert mit den Motiven von Überflutung, Regen und überhaupt Nässe. Aber, an dieser Fragestellung werde ich weiterarbeiten, obwohl sich die Bilder in jüngster Zeit verändern und kleine Figuren darin auftauchen.

Du sprichst von den neuen Ölkreide-Zeichnungen: In recht nebulösen Landschaften tauchen Figuren auf, die relativ unwissend, teilweise auch unsicher wirken, die selbst kaum Orientierung im Raum zu haben scheinen.

Zuerst war da das Interesse für das Material Ölkreide. Mir gefällt es, dass ich gleichzeitig Linien und Flächen bearbeiten, gleichzeitig malen und zeichnen kann. Die Kreiden sind geschmeidig, fast modellierbar … ja, mit diesem Material zu arbeiten ist wie kneten auf Papier. Und mit den Übermalungen ist dieses Nebulöse entstanden. Die Figuren haben sich parallel mit der Technik entwickelt.

Du meinst, die Atmosphäre ergibt sich aus dem Arbeitsprozess, weniger aus einer zuvor gefassten Vorstellung?

Ja, ich übermale sie so lange, bis eine Dichte entsteht, die ich nicht sofort hätte erreichen können …

Weil sich eine Atmosphäre eben nicht einfach herstellen lässt, sondern sich erst durch die Arbeitsintensität, durch die Zeit und die damit einhergehende Verdichtung der Materialien entwickelt.

Das beschreibt es gut, ich brauche wirklich lange für meine Bilder. Ich bewundere Maler, die schnell arbeiten können, aber bei mir funktioniert das nicht, ich glaube, ich kann erst etwas Wesentliches aus dem Bild herausholen, wenn ich es in längeren Arbeitsprozessen bearbeite. Dazu gehört auch das Warten. Oft drehe ich sie um und mache erst Wochen später weiter. Das schafft Distanz und ich kann besser auf das Bild reagieren. Allerdings gibt es auch Bilder, die nichts geworden sind. Da fand ich den Zugang nicht mehr und die Dichte fehlt.

Was machst Du dann mit denen? Hebst Du die auch auf?

Ach ja, da muss man halt sagen, ein paar Quadratmeter Leinwand futsch, bloß ein paar Stunden (Lacher) – Tage, Wochen, die man anderweitig sinnvoller hätte nützen können – aber das ist ja die Frage. Man kann nicht immer mit diesen »Effizienz-Gedanken« arbeiten. Das ist bei Kunst einfach nicht so.

Wobei einen schon das Gefühl beschleichen kann – gerade auch bei der Betrachtung »junger Malerei« – dass der »Effizienz- Gedanke« zunehmend stärker im Vordergrund steht. Da ist Deine Haltung doch sehr viel zurückhaltender, räumt auch dem Zweifel einen Platz ein.

Ja, durchaus. Die Arbeiten in der Ausstellung von Neunkirchen sind bis zu sieben Jahre alt. Die habe ich ja im Prinzip kaum gezeigt. Oder diese Ölkreide- und Bleistiftzeichnungen, die lagen bis jetzt in der Schublade. Jetzt ist es mir wichtig, alles zu zeigen, weil ich denke, dass sich ein Kosmos erschließt und man sieht, wie sich alles zu einem Bild zusammenfügt und sich gegenseitig befruchtet hat. Ohne diese Zeichnungen gäbe es vermutlich keine Figur in den jüngsten Ölbildern. Die Abwesenheit des Menschen war immer ein Thema in meiner Arbeit. Nun ist der Mensch wieder im Bild präsent, und da ein Verhältnis zu finden, dass nicht illustrativ wirkt, empfinde ich als sehr schwierig.

Hat sich das ergeben, weil sich Dein Blick auf die Welt verändert hat mit den Jahren?

Dass plötzlich wieder Figur auftaucht? Rein äußerlich gesehen, habe ich heute ja mehr mit Menschen zu tun. Das färbt ab. Das ist jetzt wieder eine neue Herausforderung. Seit dem Studium habe ich keine Figur gemalt, abgesehen von einigen Portraits. Ich fange jetzt ausgerechnet an, wenn es nicht mehr »in«, und die Leipziger Malerei nicht mehr Tagesgespräch ist. Dann ist es vielleicht wieder interessant und ich habe Lust dazu. (Lacher) Es wird aber sicher nicht in jedem kommenden Bild eine Figur auftauchen!

Naja, vielleicht ist auch die Behauptung »Figur im Bild geht immer« etwas zu selbstgefällig?

Ein Bild kann sowohl mit, als auch ohne Figur geheimnisvoll erscheinen, genau das versuche ich zu ergründen; z. B. beim jüngsten Bild, Straße 1, sollte zuerst eine Figur an der Leitplanke lehnen. Ich habe sie wieder übermalt, weil das Bild ohne diese Person abgründiger wirkt. Beim Bild Caravan 2 ist es genau umgekehrt:

die angedeutete zeichnerische Frau mit Regenschirm sieht man erstens nur auf den zweiten Blick und sie macht das Bild in der Interpretation ambivalenter.

Von der Ambivalenz einer »schönen« Landschaft haben wir bereits gesprochen und jetzt das Geheimnis, bedingt durch eine Figur, die in einer bestimmten Art und Weise im Bild auftaucht. Welche Bedeutung hat für Dich der Begriff »Romantik«? Ich meine als Epoche der Malerei verstanden, die auch Bilder hervorgebracht hat, in die politisch Gemeintes – als Subtext – im Atmosphärischen aufgehoben ist?

Mit der Romantik verbindet mich das Interesse für Licht und seine Erscheinung als Farbe, außerdem geht es nicht um exakte Naturbeobachtung, sondern um individuelles Naturerleben. Da sehe ich gewisse Parallelen zu William Turner und natürlich Caspar David Friedrich, der seine intensiven Landschaftsatmosphären im Atelier konstruiert hat. Ich beschreibe dies gerne als »emotionale Sachlichkeit«. Hinter dieser konstruierten Leere und Eintönigkeit stehen mehrere Bedeutungsebenen. Da denke ich gerade an das Eismeer von C.D. F., die Eisschollen und das Schiffswrack stehen für den Schiffbruch – das Motiv des Scheiterns schlechthin – was sowohl aus den damaligen politischen als auch persönlichen Verhältnissen von C.D. F. erklärt werden kann. Diese Zusammenhänge werden aber nur indirekt angedeutet und insofern sehe ich auch da eine gewisse Verbindung.

Ich würde gern noch etwas über Deine Figuren erfahren. Wie kommt es, dass diese doch recht klein dimensioniert sind?

Es hat sich über die Zeit so entwickelt und ich fühle mich wohl damit, dass sie so klein dargestellt sind.

Weil damit der Mensch weit genug weg ist?

Der ist weit genug weg, ja. Wenn er lebensgroß vor mir auf der Leinwand erscheint, ist es ein Gegenüber. Darum geht es mir gerade nicht. Im Gegenteil, das ist mir unbehaglich. Wenn die Figuren so klein sind, haben sie fast Modellcharakter oder sind wie Spielzeugfiguren. Sie wirken nicht so wichtig, und ich stelle sie meist so dar, dass sie mit sich selbst oder mit irgendwelchen Aktivitäten beschäftigt sind. Sie schauen Dich nicht an.

Im Grunde genommen setzt Du sie in eine Situation hinein, in der sie sich irgendwie verhalten müssen. Mir scheinen sie in durchaus bedrohliche Situationen eingebunden und trotzdem bleiben sie irgendwie zwischen unbeteiligt und hilflos angesiedelt. Auf mich wirken sie, als seien sie Teil einer Versuchsanordnung.

Welche meinst Du jetzt konkret?

Die Figuren in den »Atmosphärischen Störungen«, als setzt Du sie einer bestimmten »atmosphärischen Störung« aus, quasi um zu sehen, wie sie darauf reagieren.

Das könnte man so behaupten. Sie agieren ja auch kontrapunktisch zur vorgegebenen Pinselgeste. Wie z.B. der eine, der mit der Motorsäge in einen breiten Pinselstrich hineinsägt. Das erwartet man nicht.

Auf der anderen Seite wirkt gerade dieses Arbeiten mit der Motorsäge – wegen des großen Pinselstrichs – doch auch reichlich hilflos.

Ja, Sisyphus kommt mir da in den Sinn …

…oder, als wären die Figuren in einer Form von Aktionismus gefangen. Sie tun zwar etwas, scheinen aber weder Sinn noch Zweck ihrer Handlung zu erkennen.

Vielleicht eine zeitgemäße Arbeitshaltung.

Weil die etwas bearbeiten, was mindestens eine Nummer zu groß ist?

Ja, oder man selbst hat das Gefühl bekommen, dass es sinnlos ist.

Und Du schaust Dir die Sache in Deinen Bildfindungen an, sozusagen die Sinnlosigkeit des menschlichen Tuns in einem »größeren« Zusammenhang?

Nein, nicht direkt, das läuft auf einer subtileren Ebene ab. Ich sage ja nicht, dass ich eine sinnlose Aktion mit einer Figur malen oder deren Aktionismus untergraben will, sondern ich nehme als Ausgangspunkt die absichtslos gemalten Pinselgesten und dann suche ich eine Person, die in dieser Fläche in irgendeiner Form agiert, so wie ich es erst mal für mich stimmig halte. Um die Bedeutung mache ich mir im Moment des Tuns keine Gedanken. Das kommt erst im Nachhinein. Bei den großen Malereien funktioniert dieses Vorgehen genau so. Als Basis ist da vielleicht eine vage Idee, eine Komposition oder ein technisches Interesse. Der Rest ist Prozess und auf das Vorgegebene reagieren. Francis Bacon hat einmal in einem Interview geäußert, dass das technische Interesse für das Bild oft entscheidender ist, als von Anfang an den Inhalt rüberzubringen. Das wirkt oft illustrativ. Man könnte es auch anders ausdrücken: Du kannst Dir nicht vornehmen, ein trauriges oder lustiges Bild zu malen.

Du bringst malerische Geste und Figur zusammen, wie Mehl, Hefe und Wasser zusammengebracht werden und wartest ab, welche »Atmosphärische Störung« der zu erwartende Gärungsprozess hervorbringt.

Ja, es funktioniert ähnlich wie beim Kochen. Das Bild könnte mit den gleichen Zutaten auch völlig anders wirken.

Mir fällt dabei auf, dass die Figuren meistens Schutzanzüge oder Berufskleidung tragen. Wie kommt das?

Es fällt mir zunehmend auf, dass Menschen sich in Schutz oder Sicherheitskleidung, auch im Alltag, bewegen. Bei Katastropheneinsätzen wird diese getragen und ist das nicht auch so, dass diese in Kunstaktionen oder in der Mode vermehrt eine Rolle spielen? Konkret habe ich gesehen, wie bei einem Spaziergang im Wald eine Frau mit Autosicherheitsweste ihren Hund ausführte. Das war wirklich absurd. Wenn dann der Fokus erst mal darauf gerichtet ist, fängt man an, sich näher damit zu beschäftigen. Vielleicht ist das eine latente, kollektive Angst, die sich so ausdrückt. Es bereitet mir auf jeden Fall großes Vergnügen, diese Kleidung, deren Stofflichkeit und Falten zu malen.

Die Kleidung soll auch verbergen, funktioniert also als »Blickschutz«?

Genau, ein Schutz für die Figur – vor dem Betrachter.

Du hast vorhin die Größe der Figuren als Dir angenehm beschrieben.

Stimmt, weil kein großes Pathos dahinter steckt. Die Umgebung ist mindestens genauso wichtig.

Damit entspricht sie in gewisser Weise der Lakonie des Titels: »Atmosphärische Störung«.

Sicherlich. Vor allem aber ist es ein vielschichtiger Titel. Ursprünglich kommt er aus der Astronomie und bedeutet eine Luftunruhe, die eine Bildunschärfe beim Betrachten des Nachthimmels erzeugt. Ich finde, Du kannst ihn auf viele Gebiete anwenden, denke da ans Klima, aber auch an zwischenmenschliche Beziehungsstörungen aller Art …

…wenn »die Fetzen fliegen« und Anwälte bemüht werden …

Exakt! Auch das.

Es geht Dir also nicht um die heroische Haltung einer Figur, die z.B. sagt: Mensch guck mal, so macht man das, so bewältigt man ausweglose Situationen! Statt dessen bleibt alles auf der Kippe und Du in einer Beobachterposition?

Genau. Eigentlich ist es auch wieder so ein Beobachter-Standpunkt, ja, also wie bei allen Bildern, die ich gemacht habe. Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Arbeit.

Ja, auch in den Bleistiftzeichnungen auf Transparentpapier bleibst Du auf Beobachtungsposten, nicht wahr?

Diese sind ursprünglich zufällig entstanden. In einem Reisekatalog fand ich ein Motiv, dass ich für ein großes Bild verwenden wollte. Ich wollte es abpausen, um diese Zeichnung per Rastervergrößerung auf die Leinwand übertragen zu können. Während des Abpausens fiel mir auf, dass dies ein direktes Aneignen des Motivs ist. Das erschien mir sinnvoller, als das Motiv sklavisch abzuzeichnen. Das absichtslose Ergebnis überzeugte mich, ich dachte: Wow, das ist es doch! Als ich über den Titel nachdachte und Du mir vorgeschlagen hast, ganz offensiv mit dem Abpausen, was ja einen eher negativen Beigeschmack hat, umzugehen, fiel die Entscheidung für das doppeldeutige Wort »Pause«. Vom Vorgehen her ist es eher meditativ und ich mache eine Pause vom Alltag, wenn ich mir ein Reisemotiv aneigne. Ich muss mich dabei hoch konzentrieren, weil ich oft darunter nichts sehe oder nur erahne, und dann Formulierungen finden muss. Die Figuren sind meistens nur wenige Millimeter groß. Und da, in dieser Kleinheit, trotzdem die Form zu finden, erfordert natürlich auch, dass man Figuren oft gezeichnet hat … ja, also, dass du die wirklich kennst. Du kannst in einem halben Millimeter so daneben liegen, dass die ganze Haltung nicht mehr stimmt.

Auch Flächen müssen zueinander in stimmigen Helligkeitsverhältnissen stehen. Das stelle ich mir ganz schwierig vor.

Genau … und das dann auch durchzuhalten. Ich übernehme viel und treffe dennoch dauernd Entscheidungen über Form, Licht, Kombinationen. Im Übrigen montiere ich auch verschiedene Bilder, bis etwas Neues entsteht.

Also, entgegen der allgemeinen Auffassung, ein schwieriges Terrain?

Ach naja, ist doch nur abgepaust – heißt es ja meistens.

Pausen beruht dabei auf einem Vorgang, bei dem das eigentliche Bild, das Du Dir aneignen willst, nicht in voller Schärfe zu sehen ist. Du musst förmlich um Durchblick ringen, weil das Transparentpapier – wie ein Filter – zwischen Dir und dem Bild liegt und eine Differenz bedingt. Ja, vielleicht ergibt sich Neues aus eben dieser Differenz?

Das selbe Phänomen erlebe ich, wenn ich meine Brille nicht trage.

Was mich an den Pausen noch fasziniert, ist die Kleinheit, die Zartheit von Flächen und Linien, wie sie gearbeitet sind und die feinen Nuancen in der Helligkeit. Das ist wirklich was ganz Eigenes und steht der allgemeinen Auffassung vom Durchpausen ebenfalls entgegen. Hat Pausen eigentlich für Dich Tradition?

Ich kenne dieses Verfahren aus meinem ehemaligen Beruf als Textilmustergestalterin. Dort wurde es als Zwischenschritt eingesetzt, um Rapporteinheiten zu übertragen, also als Mittel zum Zweck.

Und nun ist die Pause auch der Zweck?

Ja, hier ist sie etwas Autonomes.

Kennst Du andere Sachen, in denen die Pausen sozusagen als eigenständig aufgefasst werden?

Transparentpapier wird von Künstlern immer wieder als Material benutzt. Aber es geht mir hier nicht allein um das Material, sondern der Akt des Pausens ist für mich wichtig und da sehe ich im Grunde eher Verbindung mit den Reproduktionstechniken alter Meister, wie z.B. die Verwendung von Spiegellinsen oder anderer optischer Hilfsmittel zur Übertragung von Zeichnungen. Ich nenne dies ein »Transferverfahren«, ähnlich wie es heute die Verwendung des Beamers ist. Es kommt hier nicht auf das Gerät oder die Technik an, erst der Künstler macht das Bild.

David Hockney, den ich sehr schätze, hat übrigens lange über dieses Thema geforscht.

Bevor ich es vergesse: die Pausen haben für mich etwas von Röntgenfilmen. Auch Röntgenfilme sind halb-durchsichtiges Material, auf dem Strukturen in Grau-Abstufungen erscheinen, um Dinge sichtbar zu machen, die wir sonst nicht sehen können. In wieweit ist Pausen für Dich, jenseits der Aneignung, dazu da, etwas sichtbar zu machen, was vorher so nicht zu sehen war?

Genau, ich kristallisiere etwas aus einem unscheinbaren Katalog heraus, den sich wahrscheinlich keiner genau ansieht. Ich gebe einem Bildmotiv indem ich es hervorhebe, eine Bedeutung. Ich habe ja viel aus Szenen hervorgehoben, in denen Touristen in Schlauchbooten zu sehen sind. Das weckt in mir ein ambivalentes Empfinden hervor, weil dieses Motiv mehrdeutig besetzt ist. Es könnten eben Reisende als auch Bootsflüchtlinge sein, die orientierungslos auf dem Wasser treiben. Indem ich die Touristen aus ihrem ursprünglichen Kontext reiße, wirken diese auch wiederum sehr hilflos.

Mir scheint, Du verwandelst durch das Abpausen die Bildbehauptungen der Reiseindustrie – Romantik! Abenteuer! Aktion! etc. – und durch diesen Vorgang allein entwickeln sich wichtige Fragen: Was tun wir da? Laufen wir nicht längst orientierungslos … gar heillos in der Welt herum?

Schön, wenn das sichtbar wird.

Das Gespräch wurde im September 2010 in Saarbrücken aufgezeichnet.

-e0e8e995.png)